近年、労働者のメンタルヘルス不調が社会問題となっています。

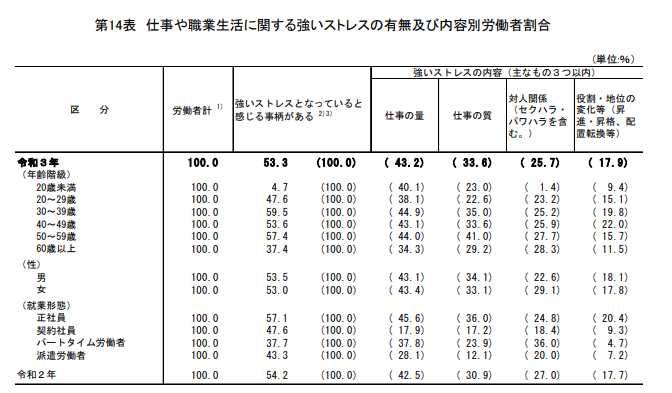

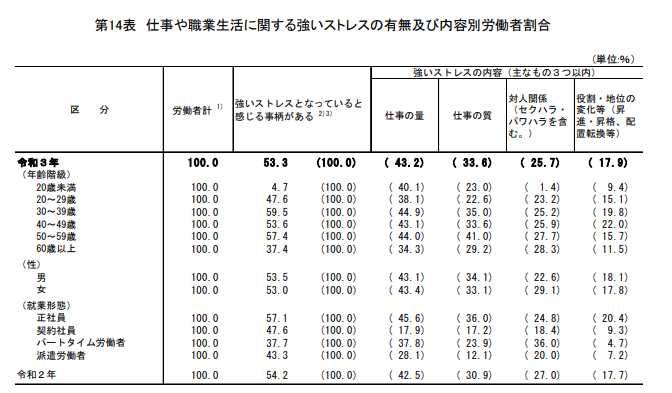

厚生労働省の「令和3年 労働安全衛生調査(実態調査)」によると、現在の仕事や職業生活に関することで、強い不安やストレスとなっていると感じる 事柄がある労働者の割合は53.3%との結果が出ているようです。

出典/厚生労働省サイト「令和3年 労働安全衛生調査(実態調査)

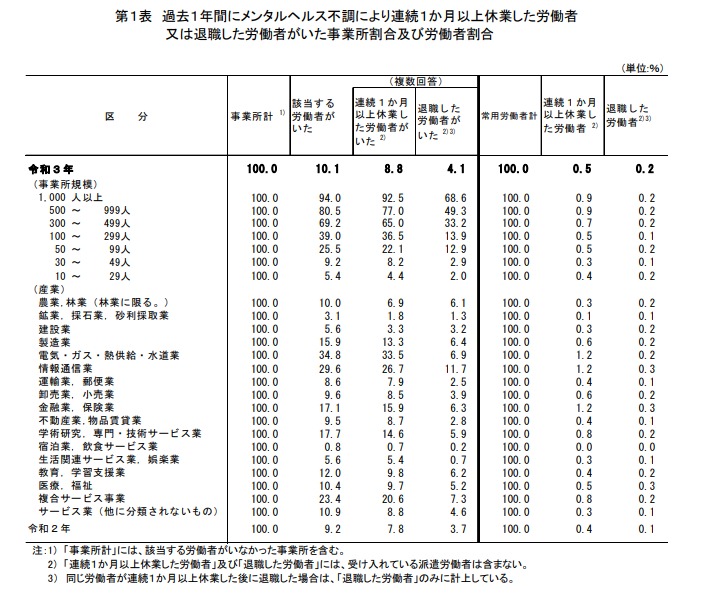

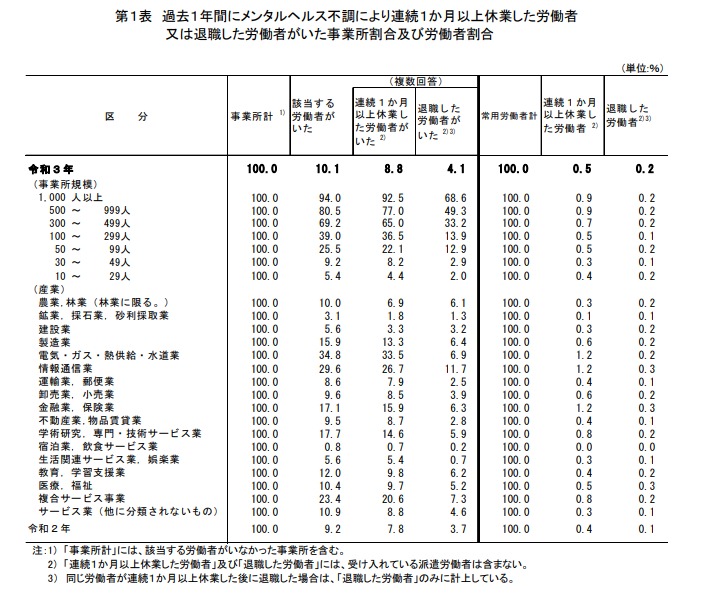

また、メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者又は退職した労働者がいた事業所の割合は10.1%と、約1割の事業所がメンタルヘルス不調によって連続1か月以上休業している労働者等を抱えている現状があることがわかります。

これらの結果からも、労働環境の改善やメンタルヘルスケアの充実など、企業のメンタルヘルス対策が急がれています。

出典/厚生労働省サイト「令和3年 労働安全衛生調査(実態調査)

メンタルヘルス不調を悪化させないために

一次予防(未然防止)

メンタルヘルス不調の一次予防には、以下のような対策があります。

■健康的な生活習慣の維持

適切な食事、十分な睡眠、適度な運動など、健康的な生活習慣を維持することは、メンタルヘルス不調の予防につながります。

■ストレス管理の重視

ストレスはメンタルヘルス不調の原因となることが多いため、ストレス解消のためのリラクゼーション法やヨガなどの取り組み、適度な休息の確保などが必要です。

■コミュニケーションの改善

コミュニケーション不足や孤立感は、メンタルヘルス不調のリスクを高めます。コミュニケーション改善のために、友人や家族との交流や、趣味やスポーツなどの社交的な活動に参加することが重要です。

■ワークライフバランスの確保

過度な仕事の負担はストレスの原因となり、メンタルヘルス不調につながることがあります。ワークライフバランスを確保するために、定期的な休暇やフレックスタイムの導入などが必要です。

二次予防(早期発見)

メンタルヘルスの二次予防には、早期発見と早期治療が重要です。以下に対策例をいくつか挙げます。

■定期的な健康診断

定期的な健康診断を受けることで、メンタルヘルス不調の初期症状を発見することができます。また、ストレスチェックやメンタルヘルスに関するアンケート調査などを行うことも有効です。

■管理職の観察

管理職が、従業員の働き方や態度、表情などを観察することで、メンタルヘルス不調の初期兆候を発見することができます。

■精神保健福祉センターの利用

企業が従業員に精神保健福祉センターの利用を促進することで、早期にメンタルヘルス不調の治療を受けることができます。また、カウンセリングや心理療法など、専門家による治療が受けられる場合もあります。

■研修や教育プログラムの提供

メンタルヘルスに関する知識を広め、早期発見につなげるために、従業員に向けた研修や教育プログラムを提供することも有効です。具体的には、ストレスマネジメントやコミュニケーション改善の研修、メンタルヘルス不調の初期症状について学ぶセミナーなどが挙げられます。

三次予防(職場復帰を支援)

メンタルヘルスの3次予防では、職場復帰を支援することが重要です。復職支援プログラムの提供、職場環境の整備、キャリア支援の提供、再発予防のための支援などが有効な対策です。

■復職支援プログラム

復職前にカウンセリングや面接、復職後に仕事内容や職場環境の説明、定期的な面談などを行い、従業員が復職しやすい環境を整えます。また、職場環境の整備には、職場の改善や改装、復職者に対する特別な配慮などが含まれます。

■キャリア支援

教育・研修プログラムやスキルアップ支援、キャリアアップの機会の提供などが含まれます。

■再発予防のための支援

ストレスマネジメントの指導やストレス解消法の提供、精神的なサポートの提供などが含まれます。

これらの対策を総合的に行うことで、従業員が安心して職場復帰をすることができ、職場復帰後に自信を回復し、再度社会とのつながりを回復することができます。

メンタルヘルス不調者を出さないために

心理的安全性の高い職場に

「心理的安全性(psychological safety)」とは、組織内のメンバーが自分自身や他人に対して、心の中にある感情や意見を自由に表明し、その表現が批判されたり、攻撃されたりすることなく、受け入れられる状態のことを指します。これは、オープンで率直なコミュニケーションが成立することで、メンバー間の信頼関係や共感性が高まり、創造性や生産性が向上することに繋がります。

例えば、あるチームが新しいプロジェクトを始めたとしましょう。心理的安全性が高い場合、メンバーは率直に意見を交換し、新しいアイデアを提案することができます。その結果、より優れたアイデアが浮かび上がり、プロジェクトの成功につながる可能性が高くなります。また、メンバーが失敗を認め、他のメンバーからのフィードバックを受け入れることができるため、プロジェクトの問題点を早期に発見し、改善することができます。

一方、心理的安全性が低い場合、メンバーは自分自身や他人に対する恐怖感や不安を感じるため、意見を自由に述べることができません。その結果、問題が表面化せず、解決策が見つからないまま放置されることがあります。また、失敗やミスに対して非難や批判が行われると、メンバーはプロジェクトから撤退したり、責任を転嫁したりすることがあります。

心理的安全性は、組織内でのコミュニケーションの質を向上させ、メンバーのモチベーションを高めることで、パフォーマンスやイノベーションを促進する重要な要素です。リーダーシップやコミュニケーションスキルの向上を通じて、心理的安全性を高めることができます。

心理的安全性が高い職場のメリット

心理的安全性が高い職場には以下のようなメリットがあります。

■コミュニケーションが改善される

心理的安全性が高い職場では、社員たちは自分の意見や考えを自由に表明しやすくなります。これにより、チーム内でのコミュニケーションが円滑になり、アイデアや問題解決のための意見交換が促進されます。

■生産性が向上する

心理的安全性が高い職場では、社員たちは自分の考えを素直に表明することができ、自信を持って業務に取り組むことができます。そのため、モチベーションが高まり、生産性が向上することが期待できます。

■イノベーションが生まれやすくなる

心理的安全性が高い職場では、社員たちは自分のアイデアや提案を自由に出すことができます。これにより、新しいアイデアや革新的な提案が生まれ、企業の成長や競争力向上につながります。

■ストレスが軽減される

心理的安全性が高い職場では、社員たちは自分の意見や感情を素直に表明できるため、ストレスが軽減されます。また、同僚や上司との信頼関係が構築されることで、職場のストレスを抱え込まずに済むようになります。

■人材の定着率が高まる

心理的安全性が高い職場では、社員たちは自分のアイデアや提案を出しやすく、仕事に取り組むことのやりがいや自己実現感を得られるため、長期的なキャリアアップや企業への忠誠心を持つことができます。そのため、人材の定着率が高まることが期待できます。

心理的安全性が高い職場環境にするためには

■コミュニケーションの促進

職場内でのコミュニケーションを促進し、オープンで透明性の高い雰囲気を作りましょう。定期的なミーティングやフィードバックセッションを行い、職場内での懸念や不安を共有し、解決策を見つけることが重要です。

■プロフェッショナリズムの尊重

職場での人間関係において、プロフェッショナルな態度を尊重しましょう。個人的な攻撃や差別的な発言を避け、相手の意見を尊重することが必要です。

■学習機会の提供

社員のスキルアップやキャリアアップをサポートすることで、自己成長を促進しましょう。トレーニングやセミナーなどの学習機会を提供し、社員のスキルや知識を向上させ、自己実現を促します。

■働き方の柔軟化

社員のライフスタイルや個人的なニーズに合わせた柔軟な働き方を導入しましょう。テレワークやフレックスタイムなどの多様な働き方を提供することで、ワークライフバランスを改善し、ストレスを軽減します。

■サポート体制の整備

社員がメンタルヘルスの問題に直面した場合には、適切なサポートを提供することが重要です。カウンセリングやコーチングなどのサービスを提供し、社員のメンタルヘルスをサポートします。

メンタルヘルスケアの目的は、従業員のメンタルヘルスを維持し、向上させることです。こうした取り組みは、生産性の向上、職場環境の改善、および従業員の健康や福祉を促進することにつながります。

メンタルヘルスケアは、以下のような理由から企業と従業員にとって重要です。

■組織として

- 従業員のメンタルヘルスは、組織の業績や生産性に直結するため、企業は従業員のメンタルヘルスケアに対して責任を持つ必要がある。

- 企業は、従業員のメンタルヘルスを支援することにより、離職率の低下や人材の維持につながることがある。

- メンタルヘルスケアに取り組むことで、企業のイメージ向上につながることがある。

■従業員として

- メンタルヘルスケアに取り組むことで、自分自身の生産性や能力を向上させることができるとともに、ワークライフバランスにつながりやすい。

企業と従業員は共に、メンタルヘルスケアに積極的に取り組む必要があります。

企業は従業員に対して支援を提供することで、従業員のメンタルヘルスを促進することができます。

従業員は自己管理の意識を持ち、自分自身のメンタルヘルスケアに積極的に取り組むことで、より幸福な生活を送ることができます。

トラブル相談・解決・未然防止

労働トラブル防止センター (社労士)

社会保険労務士法人 人事サポート

トラブル相談・解決・未然防止

労働トラブル防止センター (社労士)

社会保険労務士法人 人事サポート

029-295-6679

029-295-6679

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ