ハラスメントは、労働者本人に重大な精神的苦痛を与えるだけでなく、企業にとっても職場にハラスメントが横行することで党務環境が悪化し、生産性の低下や人員の連鎖的な離職、ひいては退職者によりハラスメントの実態をSNSで拡散されるリスクがあるなど大きな影響があります。

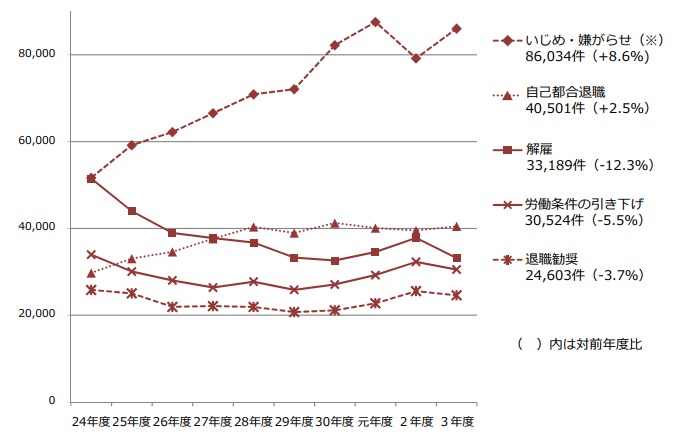

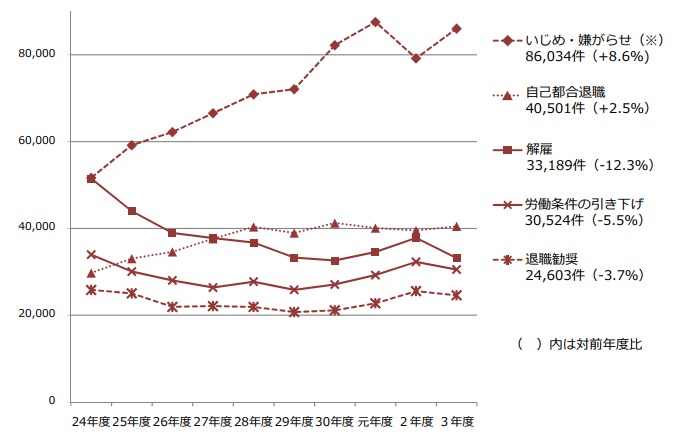

厚生労働省の「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は他の相談内容と比較すると圧倒的に多く、ハラスメント対策が急務であることがうかがえます。

出典/令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況

厚生労働省の令和3年度「過労死等の労災補償状況」によると、精神障害による労災認定の出来事別支給決定件数では、「上司等からの身体的攻撃や精神的攻撃などのパワーハラスメントを受けた」件数が最も多く、その他にも「同僚等からの暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」や「セクシュアルハラスメントを受けた」の件数も多く、精神障害による労災認定でハラスメントが多いことがわかります。

ハラスメントは、企業にさまざまな悪影響をもたらします。具体的には、企業の秩序が乱れ、従業員のモチベーションが低下し、生産性が減少する可能性があります。また、従業員からの法令違反や安全配慮義務違反に関する損害賠償請求のリスクもあります。さらに、ハラスメントを放置したり適切に対応しなかった場合、被害者が精神的な疾患を発症し、最悪の場合は自殺に至ることもあります。

ハラスメントを防止するための事業主が講じなければならない義務

■事業主の方針等の 明確化および周知・啓発

企業は、ハラスメントの内容を従業員に周知し、関連する行動を明確に禁止する方針を示し、管理監督者を含む労働者に啓発する必要があります。ハラスメントに該当する行動を就業規則や社内報などに明示的に列挙し、これらの行動を明確に禁止します。

■相談に応じ、適切に対応するために 必要な体制の整備

ハラスメントの相談窓口は、事前に設けておくことが望ましいです。その際、相談窓口の担当者は、相談内容や状況に応じた適切な対応が求められます。微妙なハラスメントのケースであっても、幅広く相談に応じ、適切に対応する必要があります。

「相談に対応する担当者を事前に指定。」、「相談対応を制度化し、専門の外部機関に対応を委託しその旨を周知。」などの方法で整備するといいでしょう。

■職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応

ハラスメントが発生した場合、以下の点に配慮し迅速な対応を行います。

1)ハラスメントに関する事実確認を迅速かつ正確に行う。

2)行為者と被害者に対して適切な措置を行った上で、相談者や行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じる。

3)相談者がハラスメントの相談や事実確認に協力したことを理由に、不利益な取扱いを行わないことを定め、労働者に周知・啓発する。

職場における望ましいパワハラ防止対策

厚生労働省の指針には、事業主が講じるべき措置に加えて、ハラスメント防止のために望ましい取り組みすすめています。

一元的に相談に応じることのできる体制を整備

職場におけるハラスメントは、複数の種類のハラスメントが単独または複合的に発生する可能性があるため、一元的な相談体制を整備することが望まれています。

相談窓口では、パワーハラだけでなく、セクハラやマタハラなど、さまざまなハラスメントに関する相談も受け付けることを明確に示します。

すでに設置されているセクハラの相談窓口が、パタハラやマタハラなど他のハラスメントに関する相談も受け付ける窓口として兼ねることを確認し、このことを全労働者に周知する必要があります。

職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取組み

■コミュニケーションの活性化

コミュニケーションを活性化させ、円滑な職場環境を改善するための取り組みとして、日常的なコミュニケーションの促進や定期的な面談によってコミュニケーションの活性化と円滑化を図り良好な職場環境の構築につながります。

■適正な業務目標の設定と職場環境の改善

適正な業務目標の設定や業務体制の整備を行い、労働者の負担を適切に管理し、長時間労働の是正を通して職場環境を改善します。

ハラスメント事案に適切に対応することは、企業にとって重要な経営課題です。

上記に挙げた雇用管理上で適切な措置を行うとともに、ハラスメント事案では、初期対応を誤るとSNSで炎上するなどレピュテーションリスクなどが顕在化することも多く、また訴訟に発展することも少なくないことから、起きてしまった事案に対し迅速かつ適切に行うことも重要です。

トラブル相談・解決・未然防止

労働トラブル防止センター (社労士)

社会保険労務士法人 人事サポート

トラブル相談・解決・未然防止

労働トラブル防止センター (社労士)

社会保険労務士法人 人事サポート

029-295-6679

029-295-6679

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ